全球超過10億人深受偏頭痛困擾,但無論進行核磁共振或腦部影像檢查,通常難以發現異常,只能依賴患者主觀描述,因此偏頭痛也常被稱為「看不見的病」。台北榮總攜手陽明交大等單位,歷時五年,成功從血液中找出可判別偏頭痛的「微核醣核酸(microRNA)生物標記」。研究顯示,偏頭痛患者體內部分microRNA濃度明顯高於健康者,未來有望應用於臨床診斷與治療,相關研究成果也已刊登於國際期刊。

頭好痛! 全球超過10億人受「偏頭痛」之苦

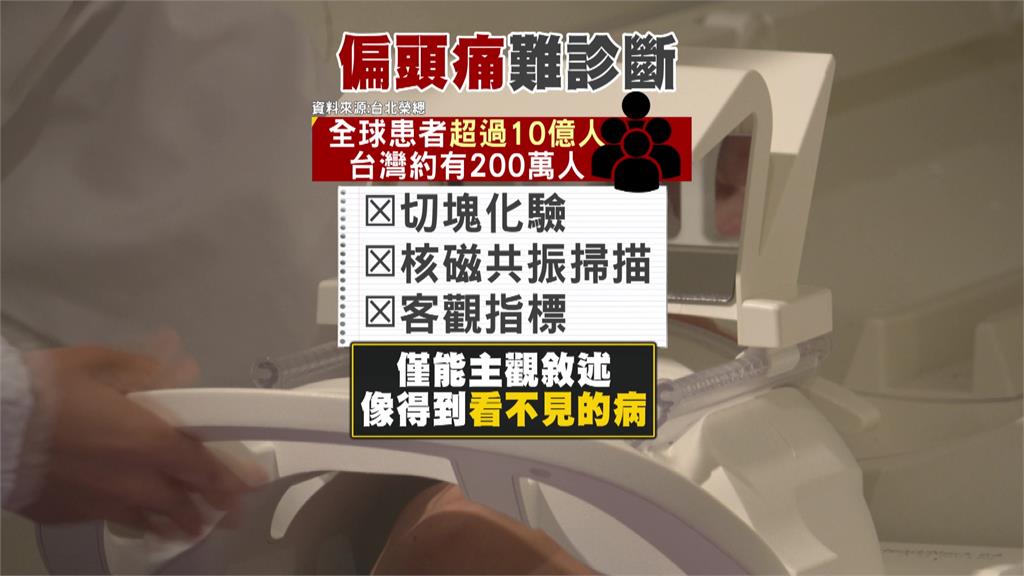

偏頭痛無法透過切塊化驗、核磁共振檢查,也缺乏客觀指標,常被形容為「看不見的病」。圖/台視新聞

偏頭痛無法透過切塊化驗、核磁共振檢查,也缺乏客觀指標,常被形容為「看不見的病」。圖/台視新聞偏頭痛發作時,不只頭痛欲裂,還可能伴隨噁心、想吐等症狀,甚至連止痛藥都無效。這類神經系統疾病在全球相當常見,患者超過10億人,在台灣也有約200萬人飽受困擾。然而偏頭痛不像癌症,無法透過切塊化驗檢查,也缺乏客觀指標,常被形容為「看不見的病」。

偏頭痛可預測 北榮花5年研究「準確率90%」登上國際期刊

台北榮總與陽明交大、中研院及國衛院合作,花費五年時間,從血液中找出能判別偏頭痛的生物標記。圖/台視新聞

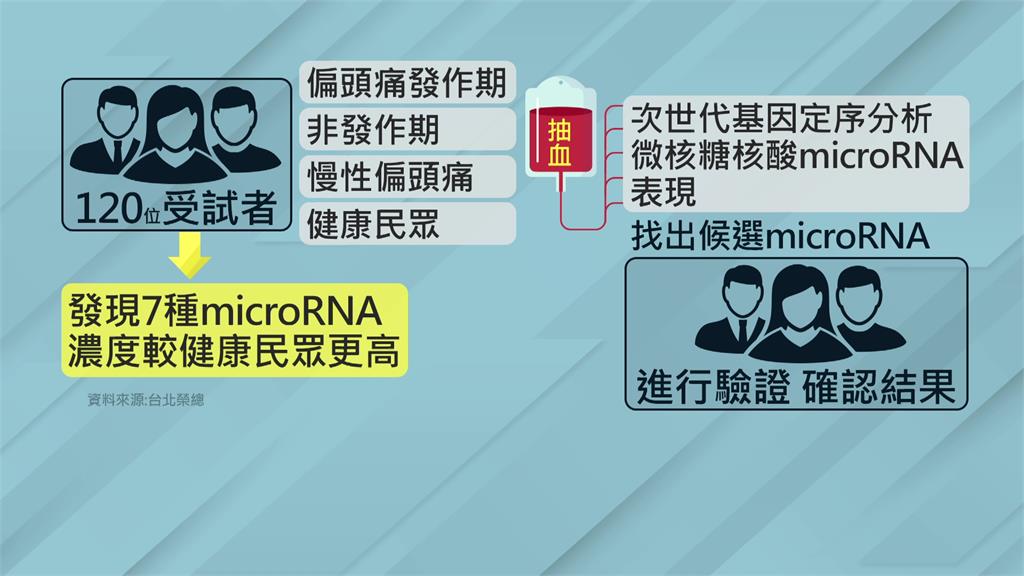

台北榮總與陽明交大、中研院及國衛院合作,花費五年時間,從血液中找出能判別偏頭痛的生物標記。圖/台視新聞為突破診斷瓶頸,台北榮總與陽明交大、中研院及國衛院合作,花費五年時間,從血液中找出能判別偏頭痛的生物標記。研究團隊針對120位受試者進行次世代基因定序,分析血液中上千種微核糖核酸(microRNA)表現,篩選出候選標記後進一步驗證。

研究最終發現,偏頭痛患者血液中會帶有7種特定的microRNA,濃度明顯高於健康者。該研究成果已刊登於國際期刊。

北榮醫學研究部轉譯研究科主任陳世彬指出,過去偏頭痛病患常要求做核磁共振等檢查,但多半無異常,如今只需透過抽血,就有機會檢測這類無形疾病。他也提到,microRNA與多種腦部疾病有關,相關研究預測陽性率達九成,有助於未來發展精準醫療方向。

陳世彬表示,雖然它跟治療之間的關係還沒有完全釐清,但這的確是一個目標,如果能夠知道哪些特別高,它所調控的基因可能就是未來治療的方向。

儘管目前仍處於研究階段,尚未用於臨床應用,但未來不排除搭配藥物作為輔助治療方式,透過「一滴血」破解偏頭痛之謎,也是開啟「液態切片」的新契機。

台北/魏于恬、余苓瑀 責任編輯/周瑾逸