針對台美關稅談判,行政院副院長鄭麗君拋出「台灣模式」,推動在美打造產業園區,期盼實現台、美與企業三贏。不過學者提醒,該模式恐面臨三大難題,包括投資規模、供應鏈效率及工時文化差異,若因此造成產業外移至美國,恐對台灣未來GDP成長帶來衝擊。

台灣模式赴美難度高 投資額、供應鏈、工時文化成隱憂

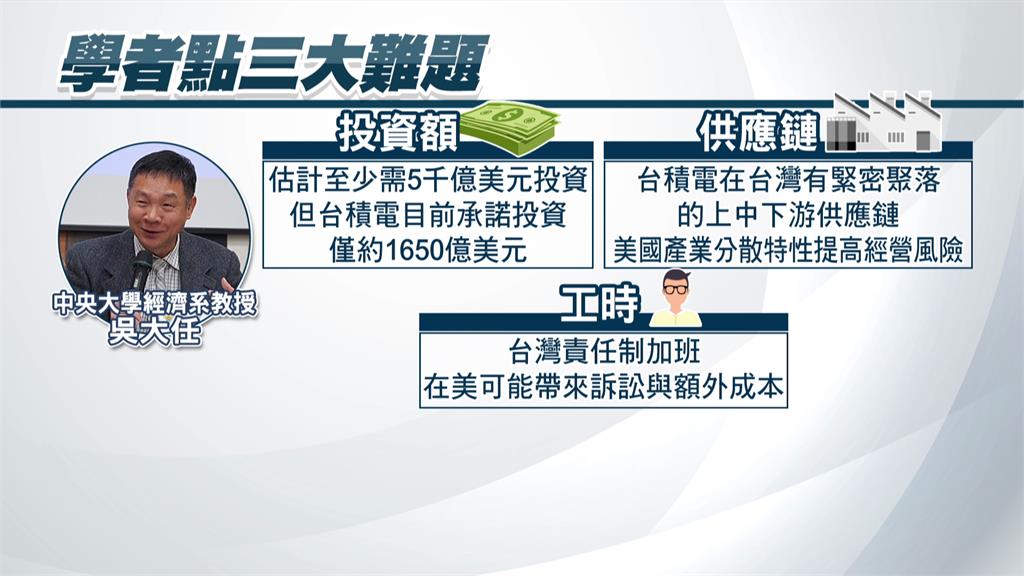

學者點出「三大難題」。圖/台視新聞

學者點出「三大難題」。圖/台視新聞台美經貿談判進入深水區,行政院副院長鄭麗君證實,美方希望台灣企業擴大對美投資。鄭麗君表示,我方除了爭取調降關稅,也在「根留台灣、布局全球」前提下,提出「台灣模式」,推動在美打造產業聚落。

對此,專家提醒,這個模式恐面臨多重挑戰,首先是投資規模,金額初估至少需要5000億美元,但台積電目前承諾投資只有1650億美元。其次,台積電在台灣有緊密聚落的上中下游供應鏈,但美國產業相對分散,經營風險將會提高。再者為工時文化的不同,台灣責任制下的加班,在美國可能被視為強迫勞動,衍生訴訟與額外成本。

中央大學經濟系教授吳大任指出,政府不會直接參與企業自主管理,完整的供應鏈也難以移植到美國,未來生產上仍可能遇到問題。

學者:高階製程難移美 建議台美分工合作

學界也提醒,美國雖然具備土地、水電等資源優勢,但難以複製台灣科學園區模式,若將高階晶片製程移往美國,恐怕導致良率下降、成本升高。因此建議台美進行供應鏈分工,台灣專注高階製程,美國承接部分低階晶片或組裝產能。

美方提「晶片生產五五分」構想 台灣談判恐陷兩難

美方目前拋出「晶片生產五五分」構想,雖然我方尚未答應,但後續談判恐陷兩難,一方面擔憂國內經濟動能流失,另一方面又可能面臨美方高關稅報復,如何達成台美互利互惠,將是一大考驗。

台北/楊宗諺、林益新 責任編輯/周瑾逸