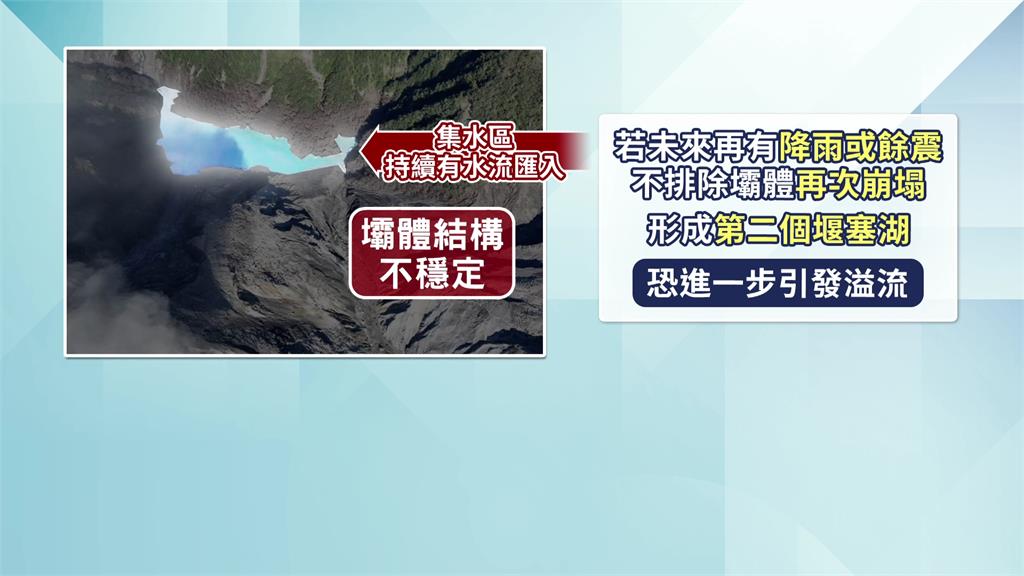

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀災後,最新空拍畫面顯示壩體出現明顯的V形缺口,整體結構仍處於不穩定狀態。專家示警,若周邊鬆軟地質再度崩塌,就有可能形成「新的堵水點」,進而出現第二個堰塞湖;加上下游河道嚴重淤積,河水若從堤防缺口流出,恐再度威脅下游居民。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩體出現「V形缺口」。圖/空勤一大三隊提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩體出現「V形缺口」。圖/空勤一大三隊提供目前集水區持續有水流匯入,加上壩體結構脆弱,專家示警,只要再有降雨或地震,壩體仍有崩塌風險,恐形成新的堰塞湖,進一步引發溢流。

台大地質系教授王昱指出,如果發生規模五左右的地震,或是較強降雨,都可能使天然壩體兩側的剩餘材料再度滑落至主流,進而形成約30至40公尺高的新堰塞體,量體雖較小,但仍可能引發小規模的猛爆性洪水。

集水區持續有水流匯入,加上壩體結構不穩定,若遇降雨或地震恐再度崩塌,形成新的新堰塞湖。圖/台視新聞

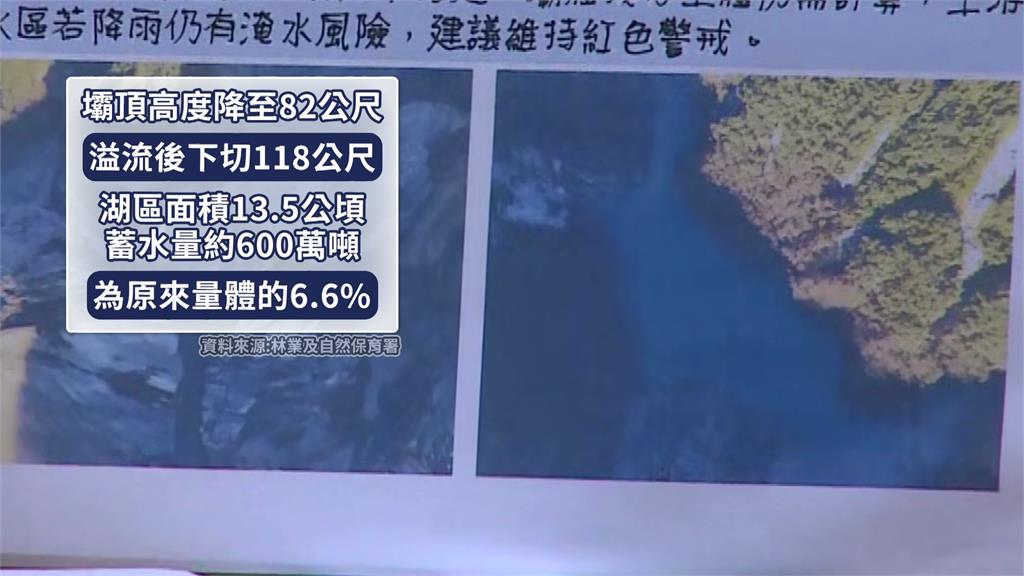

集水區持續有水流匯入,加上壩體結構不穩定,若遇降雨或地震恐再度崩塌,形成新的新堰塞湖。圖/台視新聞壩頂高度下降到82公尺 蓄水量只剩6.6%

根據28日上午無人機空拍初判,壩頂高度已降至82公尺,等於發生溢流後下切118公尺,蓄水量約600萬噸,僅剩原先的6.6%。

壩頂高度已降至82公尺,相較溢流前下切118公尺;蓄水量僅剩約600萬噸,僅為原本的6.6%。圖/台視新聞

壩頂高度已降至82公尺,相較溢流前下切118公尺;蓄水量僅剩約600萬噸,僅為原本的6.6%。圖/台視新聞農業部林保署分署長黃群策指出,當地地質不穩定,若再度崩塌恐造成新的阻塞,可能形成新的堰塞湖,未來將展開中長期評估。

台東新武呂溪上游土石覆蓋河道 經確認沒有形成堰塞湖

除了花蓮馬太鞍溪堰塞湖之外,台東新武呂溪上游同樣出現大量土石覆蓋河道,不過經過確認,並未出現阻斷情形,也沒有形成堰塞湖。

花蓮災情過後,各界持續密切關注各地溪流狀況,以防止類似災害再度發生。

台北/魏于恬 余苓瑀 責任編輯/周瑾逸