花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖發生溢流,蓄水剩12%。農業部初步提出兩項處置方案,一是沿溪床開闢便道,前往清運土石;二是在中上游興建「梳子壩」,減緩砂石沖刷,並將與專家團隊討論。土木技師則認為,應先清淤並疏通河道砂石,在天候許可下開挖便道,後續才有辦法興建梳子壩。

農業部「兩方案」曝光 沿溪床開便道清運土石或建梳子壩

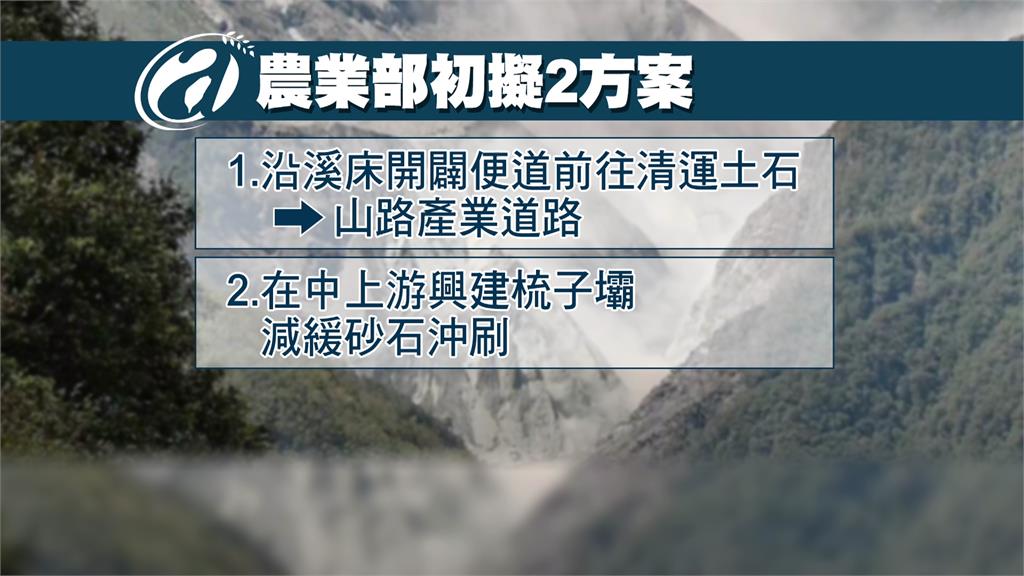

農業部初擬「2方案」。圖/台視新聞

農業部初擬「2方案」。圖/台視新聞農業部初步研擬兩項方案,一是沿溪床開闢便道,前往清運土石,未來也能作為產業道路使用;二是在中上游興建「梳子壩」,減緩砂石沖刷。

專家建議上中下游採不同方式 趕快「同時進行」

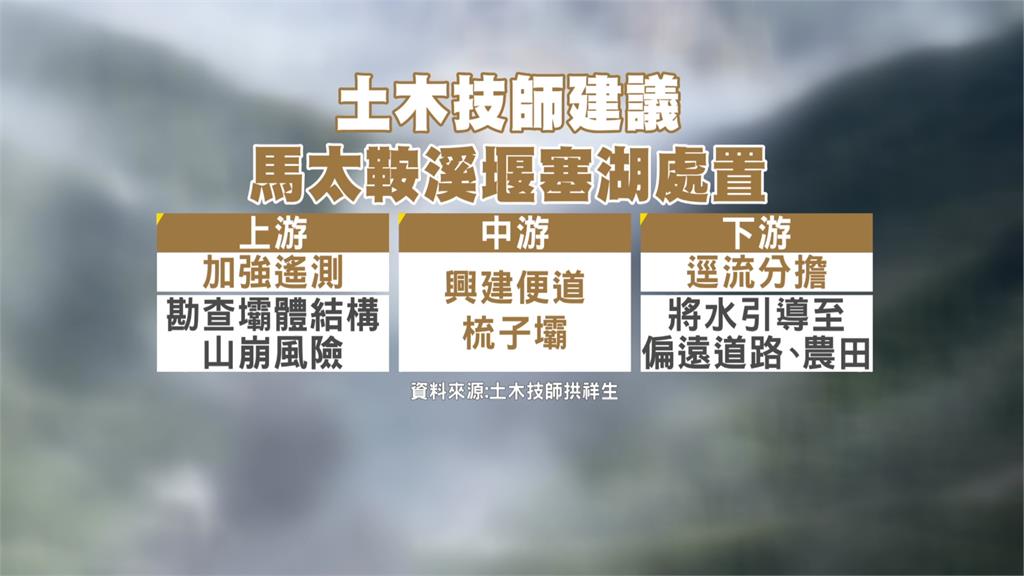

土木技師建議,馬太鞍溪堰塞湖上、中、下游應採不同策略來處置。圖/台視新聞

土木技師建議,馬太鞍溪堰塞湖上、中、下游應採不同策略來處置。圖/台視新聞土木技師莊均緯指出,梳子壩可讓大石塊留在上游,減緩水流衝擊。另一名土木技師拱祥生則建議,上、中、下游應採不同策略,上游應加強遙測,以空拍蒐集勘查壩體結構與山崩風險;中游可興建便道、梳子壩,但工期恐長達半年;下游則可趕快透過逕流分擔,將水流引導至偏遠道路或農田,降低溢流帶來的災害損失。

土木技師們普遍認為,馬太鞍溪上游堰塞湖壩體應會長期存在,河道疏濬是必要對策,各項方案也應盡早同步推動,才能盡快降低再次發生災害的風險。

台視新聞/綜合報導 責任編輯/周瑾逸