花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流,造成下游光復鄉市區嚴重淹水,溪水連日蔓延至市區。水利署長林元鵬表示,目前已將馬太鞍溪原本流入市區的溪水導引至深水槽,可提升救災效率,預計兩週內完成第一道防線建置,約增設3到5公尺高的土堤。同時,水利署也在地勢較低的佛祖街一帶增設土堤,避免溪水再度流入。至於日前台大土木工程系教授李鴻源示警須提防可能造成二次釀災的「管湧現象」,如今他指出,目前該現象應該沒有了,不太會有立即危險。

新挖「深水槽」長4公里 溪水改方向「繞過市區」

為防止水再流入地勢較低的佛祖街,水歷史已設置混凝土堤。圖/台視新聞

為防止水再流入地勢較低的佛祖街,水歷史已設置混凝土堤。圖/台視新聞花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流事件後,政府單位緊急啟動災後修復措施,水利署觀察,由於佛祖街地勢較低,已在街道與河道旁設置混凝土堤,以防止馬太鞍溪溪水再度流入市區。

水利署沿著河道挖設約4公里長的深水槽來控制水流方向,並於28日上午成功改道。圖/台視新聞

水利署沿著河道挖設約4公里長的深水槽來控制水流方向,並於28日上午成功改道。圖/台視新聞同時,水利署也沿著原本馬太鞍溪的河道挖設約4公里長的「深水槽」,在28日上午10時成功將原本流往光復鄉市區的水流改道,藉此提升救災效率。署長林元鵬指出,預計兩週內可完成第一道防線,將增設約3至5公尺高的土堤作為保護。

堰塞湖「管湧現象」沒有了 李鴻源:無立即危險

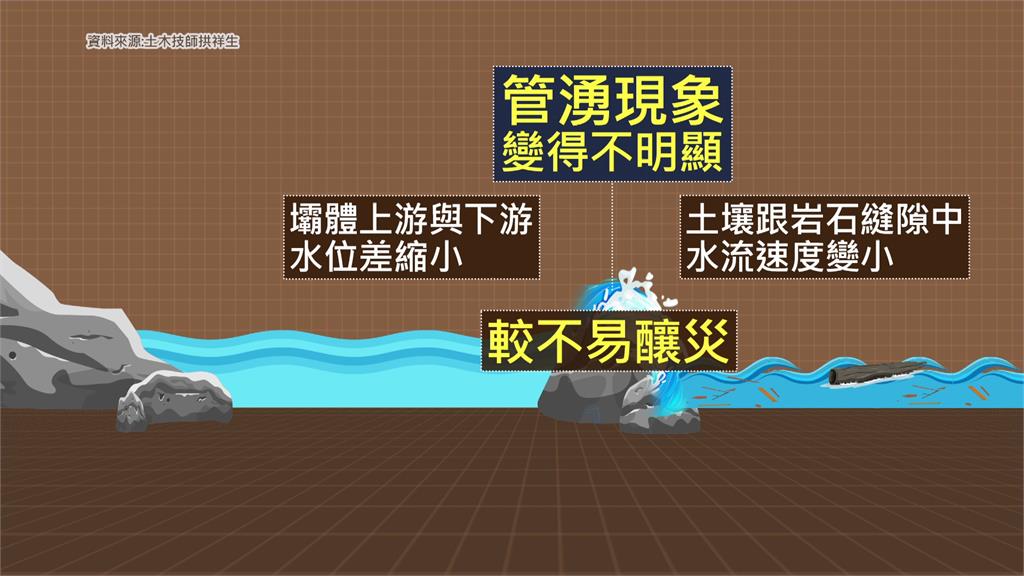

管湧現象變得較不明顯,不易釀災。圖/台視新聞

管湧現象變得較不明顯,不易釀災。圖/台視新聞除了水流改道外,先前台大土木工程系教授李鴻源憂心,天然壩受溪水浸潤,可能出現水從壩體下方湧出的「管湧現象」,造成二次災害。不過,他指出,如今天然壩崩塌,上下游水位差縮小,加上土壤及岩石縫隙中的水流速變慢,管湧情況已不明顯,較不容易釀災。

此外,為了掌握堰塞湖最新動態,陽明交大土木工程學系團隊也在上游架設微地動訊號測站,即時監測崩塌活動的持續性與洪水流速,為後續的撤離警報提供精確的時間判斷。

花蓮/綜合報導 責任編輯/周瑾逸